Праздник Рождества Христова по праву занимает место самого великого из всех зимних праздников. Он пришел на Руcь вместе с христианством уже более 2000 лет назад.

Прежде всего, русские люди готовились к рождению Спасителя мира, придерживаясь сорокадневного поста, который продолжался с 15 (28 — по новому стилю) ноября по 24 (6 января — по новому стилю) декабря и получил название Рождественского. Наивысшей строгости Рождественский пост достигает в последнюю неделю перед праздником Рождества.

Сочельником называют день накануне Рождества.

Название связано с обычаем православных христиан употреблять в пищу сочиво — сушеные хлебные зерна, размоченные в воде, попросту говоря — кашу. Сочивом называли не только постную пищу, а также сок; или, как говорили раньше, "молоко" разных семян: маковое, конопляное, подсолнечное, горчичное, ореховое, миндальное и другие.

Этим "молоком" приправляли каши во время 40-дневного поста перед Рождеством.

Время принятия пищи в этот день приходится на вечер. С древности идет обычай не вкушать пищи до появления на небе первой звезды.

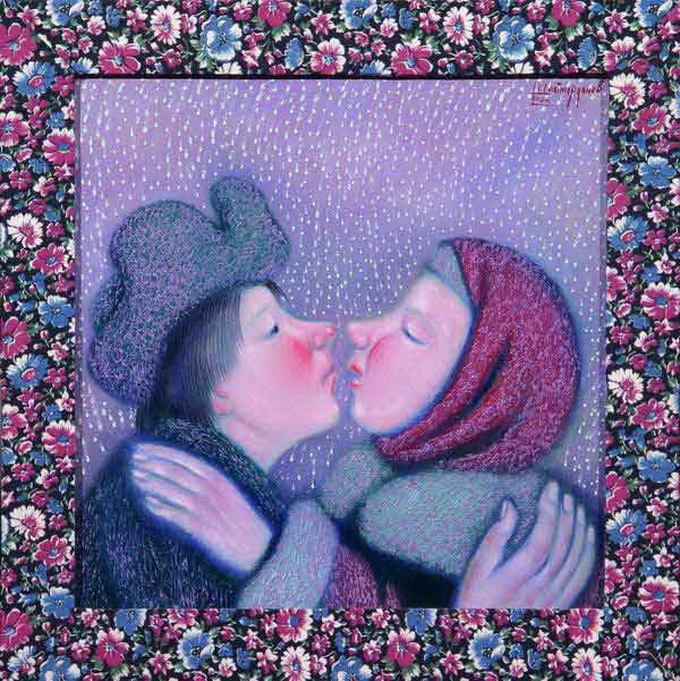

Художник Игорь Шаймарданов

Церковь предписывает употребление на вечерней трапезе "кутьи с медом", чем напоминает древний обычай: крещенные в этот день вкушали мед — символ сладости духовных даров. Кутья, сваренная из хлебных зерен, олицетворяла непрерывность жизни, была залогом семейного благополучия (зерен в ней было много), а также обозначала связь поколений в семье. Варили ее из пшеницы, гороха, риса, обдирного ячменя. Приправляли медом, маковым, конопляным, подсолнечным или другим постным маслом.

Необходимой принадлежностью угощения является и узвар, т.е. сушеные сливы, груши, вишни, яблоки и другие плоды, сваренные вместе в воде.

Вечерняя трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными растительным маслом, без мясной основы, без молока и сметаны. Не подавались горячие блюда, чтобы хозяйка постоянно находилась за столом.

Порядок приема пищи регламентировался строгими правилами: Сначала подавались закуски (селедка, рыба, салаты), затем красный (слегка подогретый) борщ, грибной или рыбный суп.

К борщу, грибному супу подавались ушки или пирожки с грибами, а у православных сочни — жареные на конопляном масле мучные лепешки.

Под конец трапезы на стол подавались сладкие блюда: рулет с маком, пряники, медовики, клюквенный кисель, компот из сухофруктов, яблоки, орехи.

За столом каждый должен был отведать все приготовленные блюда.

За стол усаживался каждый случайный гость, в том числе и нищий. Существовало поверье, что в этот день в виде нищего может предстать Бог. В сочельник хозяин поздравлял с праздником домашних животных, выносилось угощение и бездомным животным (на крыльцо, за порог выставлялась миска с едой).

После вечери крестники идут к крестным отцам и матерям, чтобы поздравить их с Рождеством, несут кутью, пироги, а взамен получают подарки.

Поздним вечером начинается колядование, которое корнями своими уходит в языческое прошлое славян, но в близкие к нам времена рождественские колядки и щедривки заменились новыми, составленными в христианском духе.

Пришла коляда

Накануне Рождества.

Дайте коровку, масляну головку,

А дай Бог тому, кто в этом дому,

Ему рожь густа, рожь ужиниста:

Ему с колоса осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна — пирог.

Наделил бы вас Господь

И житьем, и бытьем, и богатством

И воздай вам, Господи,

Еще лучше того!

Уродилась коляда

Накануне Рождества,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою,

За горою за крутою,

За рекою за быстрою

Стоят леса дремучие,

Во тех лесах огни горят,

Огни горят пылающие,

Вокруг огней люди стоят,

Люди стоят колядуют:

«Ой коляда, коляда,

Ты бываешь, коляда,

Накануне Рождества».

Тетенька добренька,

Дай кулички сдобненькой.

Коляда, моляда,

Накануне Рождества.

Подавай, не ломай,

Все по целой подавай.

Если крошечку уронишь,

То и бога не замолишь.

Не подашь лепешки —

Разобьем окошки.

Не подашь пирога —

Уведем корову за рога.

Колядками (или калитками) также называют маленькие выпечные изделия из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припеками.

Название происходит от Коляд — древнего языческого праздника, слившегося позднее с Рождеством. Колядки — это и рождественские песни, и угощение, которое выпекали к этому дню, дабы одаривать колядующих.

Как говорится в народе, "Калитка просит восьмерки," — чтобы испечь калитки, необходимы восемь компонентов — мука, вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана и начинка. Форма калиток и их наполнители очень разнообразны.

Колядки, как правило, выпекали из пресного ржаного теста, что подтверждает их древнее происхождение. Их изготавливали из ржаной муки и воды и наполняли всем, что дарила окружающая природа: грибами, черникой, земляникой, голубикой, малиной.

Заканчивалась рождественская ночь, начинался основной праздник Рождества Христова — праздник мира, душевного спокойствия, отдыха. Это один их самых светлых праздников, который всем христианским миром отмечается с особым благоговением.

Последующие дни до крещения Господня называют Святки, то есть святые дни, освященные великим событием — Рождеством Христовым. Эти дни считались в народе временем традиционного отдыха, веселых развлечений, народных гуляний.

На Святки приходится и встреча Нового года по старому стилю. В народе за ним закрепилось название "щедрый вечер". Тут было, да и остается все по поговорке: "Что есть в печи — на стол мечи!" В ночь под Новый год по примеру колядования молодежь распевала щедривки, собирая по домам угощение.

Праздник

Стихи

Музыка

Сладости

История

Юмор

Этикет

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru